Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

23.04.2015

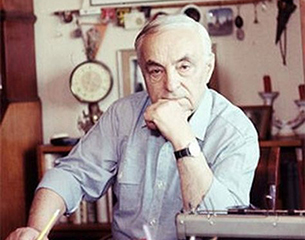

Во всех его биографиях в качестве места рождения указана Российская империя. Он родился в Минске, когда жизнь одной империи подходила к концу. Ему предстояло стать одним из самых знаменитых режиссеров другой империи, а умереть после ее смерти. Он первым объявил гибель большого советского кино. И предсказал летаргический сон, в который впадет его страна. Ровно 20 лет назад не стало режиссера Иосифа Хейфица.

Во всех его биографиях в качестве места рождения указана Российская империя. Он родился в Минске, когда жизнь одной империи подходила к концу. Ему предстояло стать одним из самых знаменитых режиссеров другой империи, а умереть после ее смерти. Он первым объявил гибель большого советского кино. И предсказал летаргический сон, в который впадет его страна. Ровно 20 лет назад не стало режиссера Иосифа Хейфица.

Он появился на свет в Минске 4 декабря 1905 года. Кем были его родители, как перенесли слом эпох, чем выживали и выжили ли? Об этом Иосиф Хейфиц говорить не любил. Сам же он уже в 14 лет влился в ряды революционеров: стал помощником коменданта Ревтрибунала Киевского военного округа. Революционные идеалы захватили мальчишку. Как, впрочем, и многих тогдашних евреев, увидевших в революции путь из гетто. Когда гражданская война закончилась, работал учетчиком на заводе в Кременчуге. Но мечтал он не об этом. С самого детства он думал о новом искусстве — о кино. И в 1924 году отправился в Ленинград поступать в техникум экранного искусства.

Юноша с «правильной» революционной биографией не мог остаться за бортом советского образования, его взяли сначала в техникум, а затем на кинофакультет Института истории искусства. С этого момента биография Иосифа Ефимовича превращается в историю восхождения на киноолимп. Сразу после окончания института Хейфица направляют на кинофабрику «Совкино». Мало кто знает, что именно так поначалу назывался «Ленфильм». Поручают ему сразу вещи серьезные: сначала он становится помощником режиссера, затем берется за сценарии. Там он впервые начинает сотрудничать с Александром Зархи, который на долгие годы станет его ближайшим другом и соратником.

Молодые кинематографисты работают увлеченно. Через год после знакомства создают вместе «Первую комсомольскую постановочную бригаду» — в сущности маленький продюсерский центр, если выражаться современным языком. Первая совместная работа Хейфица и Зархи, короткометражка «Песнь о металле», вышла в 1928 году. За ней последовала агитационная драма «Ветер в лицо». Но все это были лишь попытки, пристрелка. На своих и чужих картинах Хайфиц учился снимать, работать со сценарием, ставить кадр, прислушиваться к актерам.

И вот — 1935 год. К Хейфицу и Зархи приходит настоящая слава. Их лирическая комедия «Горячие денечки» — о романе между танкистом-красноармейцем и студенткой из провинции — покоряет сердца зрителей. Идеологически правильная «лав стори» приглянулась и киноначальству, которое тщательно исполняло указания Сталина — вождь видел в кино огромные пропагандистские возможности. И молодые кинематографисты не подвели. В 1936 году выходит картина «Депутат Балтики». В голодном Петрограде 1917 года царят голод и разруха. В среде научной интеллигенции революцию не поддерживают, большевиков ненавидят, презрительно относятся к захватившему власть пролетариату. Профессор Полежаев, ученый с мировым именем, не согласен с коллегами, пытается переубедить их, написав большую статью в поддержку большевиков. Друзья и коллеги отворачиваются от пожилого профессора, увлеченно и страстно отстаивающего идеалы нового государства. Эта картина стала для Хейфица и Зархи настоящим прорывом. Режиссер получил за нее Сталинскую премию. Ленту оценили и на Западе, где, конечно, к происходившему в Советской России относились неоднозначно. «Депутат Балтики» получил «Гран-при» Международной выставки в Париже и медаль Венецианского кинофестиваля.

Вдохновленные успехом, Хейфиц и Зархи снимают следующую картину — «Член правительства». И снова стопроцентное попадание: соавторы создают хрестоматийное кино о том, как вырастает, эволюционирует личность, попав в новые социальные условия. Хейфиц полон сил, у него масса идей. Он знает, как показать зрителю правильность пути, который выбрала его страна. Но грандиозные планы нарушила война. Кинематографистам приходится покинуть Ленинград и отправиться в эвакуацию в Ташкент. И здесь Иосиф Ефимович не изменяет своей творческой манере — создает образы «людей нового мира». Одним из них становится герой картины «Его зовут Сухэ-Батор», вождь монгольской революции. Обласканный властями режиссер не прекращает работу ни на минуту, в эвакуации он становится худруком сначала Ташкентской, а затем Тбилисской киностудий, но сразу после окончания войны возвращается в Ленинград. И снимает документальную ленту «Разгром Японии», который приносит Хейфицу очередную Сталинскую премию.

Постепенно отношения Зархи и Хейфица портятся. Их последняя совместная работа, картина «Огни Баку», даже не вышла на экраны. В 1950 году давние друзья расстанутся окончательно. И Иосиф Ефимович, чьи даже самые пропагандистские картины всегда отличались психологической достоверностью, сосредоточивается на жанре социальной драмы. Так появляется картина «Большая семья» по роману Всеволода Кочетова «Журбины». И снова успех, причем не только внутри страны. Фильм получает награду Каннского кинофестиваля, восхищает зрителей во время Недели международного кино в Мехико. Следующая картина Хейфица, «Дело Румянцева», стала предвестником либерализации, наступившей после смерти Сталина. Последовавший за ней «Дорогой мой человек» входит в тройку лучших фильмов 1958 года и занимает второе место на киносмотре в Киеве.

Вскоре режиссеру вдруг становится тесно в рамках современности, и он обращается к классике, снимает целую серию экранизаций произведений Чехова. Самая первая и самая знаменитая из них — «Дама с собачкой» (1960). Снова Канны — и снова успех. Приз ему присудили с формулировкой «за высокое человеческое достоинство и исключительное качество». Картина вызвала восторг у самого Ингмара Бергмана, стала одной из самых знаменитых в мире экранизаций Чехова. По ней и сегодня учат студентов киношкол по всему миру. Все последующие картины Хейфица, снятые по Чехову, тоже получают награды на международных кинофестивалях. Советский режиссер при жизни становится всемирно признанным классиком. И сам постоянно размышляет о классических сюжетах — снимает «Асю» по одноименной повести Ивана Тургенева, экранизирует повесть Куприна «Поединок».

Времена постепенно меняются, Хейфицу начинает казаться, что революционные идеи, в которые он так свято верил и которые так убедительно воспевал, уходят в прошлое. И он вдруг снова возвращается к тем уже вроде бы забытым мотивам, на которых вместе с Зархи заработал имя и почетное место в советском кинематографе. В ленте «Салют, Мария!» режиссер пытается вновь осмыслить происходящие в советском обществе перемены. В центре сюжета биография профессиональной революционерки, начинающаяся в годы Гражданской войны, а заканчивающаяся уже в 70-е. Лента понравилась зрителям, но как-то быстро забылась.

В зрелые годы Хейфиц не только много снимает, но и преподает — в актерской школе при «Ленфильме», на Высших режиссерских курсах в Москве. Вскоре он становится Народным артистом СССР, Героем Соцтруда, получает несколько орденов.

В биографиях и критических статьях Хейфица часто называют «актерским режиссером». Актриса Тамара Семина, снимавшаяся в фильме Иосифа Ефимовича «День счастья», вспоминала: «Из работы с Хейфицем каждый актер выходил обогащенным, многое о профессии и жизни понявшим. И со мной так случилось». А он удивлялся такому определению и отвечал: «Как вообще может быть режиссер не “актерским”? Ведь артист — тот тончайший инструмент, без которого весь оркестр фильма не мог бы существовать. Но, как бы ни были велики достоинства актеров, им никогда не повредит знание моей незамысловатой теории жареной картошки. Ее, как известно, нельзя все время жарить с одной стороны, потому что она начинает пригорать. Когда переворачиваешь эту самую “картошку”, открываются новые возможности».

Однако новые времена принесли режиссеру сплошные разочарования. Все, во что он верил и ради чего работал, оказалось иллюзией. Великий советский кинематограф, который он создавал своими руками, рушился на глазах. «Когда перед твоими глазами прошла жизнь огромной страны, невольно чувствуешь себя Голиафом или, скорее, этаким Гулливером в стране великанов, — размышлял Хейфиц в конце жизни. — А теперь я ощущаю себя в стране лилипутов. Была великая национальная идея. Неважно, кто ее сформулировал и осуществил. Важно, что она была. Теперь ее нет. Великаны вымерли, остались лилипуты, у которых есть свой Гулливер. Но это не я». Он умер в Петербурге в 1995 году, так и не поверив в новую страну, которая возникла на руинах той, которую он воспевал.

«Это – конец, — говорил Хейфиц, — конец эпохи, в том числе и в кино. Новая эпоха еще не возникла, дай Б-г, чтобы ее увидели ваши внуки. А на рубеже эпох может быть видна только всякая пена, мусор, которые вихрь истории выносит прежде всего. Поэтому пусть эта “пена” особо щеки не надувает — настоящие новые русские придут лет через 20 – 30». Эти двадцать лет уже позади, новая эпоха наступила. Вот только как-то уж очень она похожа на пародию на старую. Без масштабных личностей и настоящих драматических персонажей, которых столь убедительно воплощал на экране Хейфиц.

Алина Ребель