Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

16.02.2016

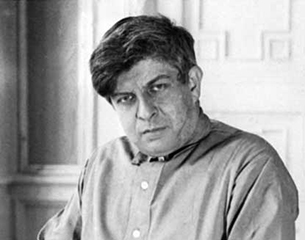

Бродский его относил к самым близким по духу поэтам, а Бабель про него говорил, что в светлом будущем все будут такими же умными, верными и веселыми одесситами. Однако большинством он был незаслуженно забыт. Во многом из-за закрепившегося за ним звания «поэта революции», воспевавшего коммунистические идеалы. На самом деле Эдуард Багрицкий до разочарования советской властью просто не дожил – он умер 16 февраля 1934 года в 38 лет, оставшись навсегда талантливым поэтом своей эпохи.

Бродский его относил к самым близким по духу поэтам, а Бабель про него говорил, что в светлом будущем все будут такими же умными, верными и веселыми одесситами. Однако большинством он был незаслуженно забыт. Во многом из-за закрепившегося за ним звания «поэта революции», воспевавшего коммунистические идеалы. На самом деле Эдуард Багрицкий до разочарования советской властью просто не дожил – он умер 16 февраля 1934 года в 38 лет, оставшись навсегда талантливым поэтом своей эпохи.

Говорят, он не любил сентиментальности. Волновали его лишь кавалерийские марши, звуки труб, призывающих к бою, и звонкий удар скрещенных сабель. Действительно, когда 16 февраля 1934 года Эдуард Багрицкий скончался, провожать его в последний путь пришел эскадрон молодых кавалеристов с шашками наголо. Его называли поэтом революции, и в этом была своя правда. Ни один комсомольский сбор, к примеру, не обходился без зачитывания со сцены фрагментов из его поэмы «Смерть пионерки», включенной в обязательную школьную программу. К слову, на одном из таких собраний девочке Вале, долгое время считавшейся прообразом героини поэмы, был даже вручен посмертно комсомольский билет. А на протяжении десятилетий заучивали строки:

О биографии его доподлинно известно немного. Обычно большая часть его биографии базируется либо на анализе его стихотворений, либо на воспоминаниях знакомых. Причем далеким от круга его друзей поэт мог, не моргнув глазом, выдать порой и придуманные истории. Так, во время переписи населения на вопрос, какой он владеет специальностью, Багрицкий ответил переписчику, что он канатоходец, и скрупулезно поведал о «нелегкой доле ходока по проволоке». А однажды и вовсе им овладела внезапная немота. Он перестал разговаривать и объяснялся жестами на языке глухонемых. Правда, через несколько дней сурдоперевод ему надоел, и Багрицкий заговорил.

О биографии его доподлинно известно немного. Обычно большая часть его биографии базируется либо на анализе его стихотворений, либо на воспоминаниях знакомых. Причем далеким от круга его друзей поэт мог, не моргнув глазом, выдать порой и придуманные истории. Так, во время переписи населения на вопрос, какой он владеет специальностью, Багрицкий ответил переписчику, что он канатоходец, и скрупулезно поведал о «нелегкой доле ходока по проволоке». А однажды и вовсе им овладела внезапная немота. Он перестал разговаривать и объяснялся жестами на языке глухонемых. Правда, через несколько дней сурдоперевод ему надоел, и Багрицкий заговорил.

Но все-таки известно, что родился Багрицкий 3 ноября 1885 года в скромной одесской квартирке в семье мелкого предпринимателя Годеля Мошковича Дзюбана и его супруги – Иты Абрамовны. На имени Эдуард, говорят, настояла мама, любившая иностранные романы. Родители по мере его взросления пытались направить его интерес в сторону серьезных – на их взгляд – профессий, он же хотел стать художником. Со школьной скамьи он любил рисовать, причем не с натуры, а то, что приходило на ум. В последующем все рукописи стихов Багрицкого будут неизменно сопровождаться его собственными эскизами, а сам он прослывет признанным знатоком изобразительного искусства.

Но всем его порывам выучиться на художника родители, не видящие в этом перспективы, противились. Как позже они не захотели видеть его и поэтом, направив на обучение в ремесленное, а затем и землемерное училище. Он же в отместку прогуливал занятия, проводя время у моря, много читая и живя в этом условно-книжном мире. Возможно, поэтому многие стихи раннего Багрицкого наполнены действиями из любимых им «Тиля Уленшпигеля» и «Летучего голландца». «Этот туман, – говорил писатель Рафаил Брусиловский, приятель Багрицкого, – рассеивался слишком долго, и только в 1924 году, когда появились стихи о Пушкине и “Арбуз”, все поняли: в литературу пришел большой поэт».

Но всем его порывам выучиться на художника родители, не видящие в этом перспективы, противились. Как позже они не захотели видеть его и поэтом, направив на обучение в ремесленное, а затем и землемерное училище. Он же в отместку прогуливал занятия, проводя время у моря, много читая и живя в этом условно-книжном мире. Возможно, поэтому многие стихи раннего Багрицкого наполнены действиями из любимых им «Тиля Уленшпигеля» и «Летучего голландца». «Этот туман, – говорил писатель Рафаил Брусиловский, приятель Багрицкого, – рассеивался слишком долго, и только в 1924 году, когда появились стихи о Пушкине и “Арбуз”, все поняли: в литературу пришел большой поэт».

Самые же первые его стихи датируются 1913 годом, а с 1915-го он начинает публиковать их в одесских литературных альманахах под псевдонимами «Эдуард Багрицкий», «Деси» и «Нина Воскресенская». Декламируя свои стихи, он постепенно вошел в круг одесских литераторов, став со временем на фоне многих из них выделяться. В Москву же он переехал с подачи Валентина Катаева, который специально приехал за Багрицким в Одессу. К тому времени уже многие близкие Багрицкому прозаики и поэты «одесской школы» (сам Катаев, Юрий Олеша, Илья Ильф, Евгений Петров) покинули Одессу. Поэтому приехавший Катаев безапелляционно заявил: «Собирай вещи, Эдя, я купил для тебя билет». Позже в книге «Алмазный мой венец» он же вспомнит: «Я и глазом не успел моргнуть, как имя “птицелова” громко прозвучало на московском Парнасе».

«Птицеловом» Катаев называл его не только за произведения «птичьей» тематики, но и за известную многим страсть Багрицкого к птицам, знатоком которых он слыл и которых собственноручно ловил. Так, Лидия Гинзбург, дружившая с семьей Багрицкого, вспоминала: «Из встреч с Багрицким больше всего запомнились встречи в Кунцеве (тогда это было совсем загородное место), где я у него бывала впервые, вероятно, в 1927 году. Потолок небольшой рабочей комнаты был увешан клетками с птицами. На полу, на столах стояли аквариумы, в которых жили маленькие рыбы редкостной формы и невероятных расцветок (об ихтиологической страсти Багрицкого вспоминают все, знавшие его в ту пору). Под аквариумами горели керосиновые лампы; между аквариумами ходила большая охотничья собака. Осенью 1928 года кунцевская комната выглядела уже несколько иначе. Птиц не было. Багрицкий сказал, что птиц отдал, потому что они шумели и мешали ему работать, собаку, кажется, украли. Остались рыбы, рыбы работать не мешали…»

«Птицеловом» Катаев называл его не только за произведения «птичьей» тематики, но и за известную многим страсть Багрицкого к птицам, знатоком которых он слыл и которых собственноручно ловил. Так, Лидия Гинзбург, дружившая с семьей Багрицкого, вспоминала: «Из встреч с Багрицким больше всего запомнились встречи в Кунцеве (тогда это было совсем загородное место), где я у него бывала впервые, вероятно, в 1927 году. Потолок небольшой рабочей комнаты был увешан клетками с птицами. На полу, на столах стояли аквариумы, в которых жили маленькие рыбы редкостной формы и невероятных расцветок (об ихтиологической страсти Багрицкого вспоминают все, знавшие его в ту пору). Под аквариумами горели керосиновые лампы; между аквариумами ходила большая охотничья собака. Осенью 1928 года кунцевская комната выглядела уже несколько иначе. Птиц не было. Багрицкий сказал, что птиц отдал, потому что они шумели и мешали ему работать, собаку, кажется, украли. Остались рыбы, рыбы работать не мешали…»

Вот в такой обстановке в подмосковном Кунцеве, в небольшой избе, в первой половине 1926 года и была написана поэма «Дума про Опанаса». В одном из своих писем журналисту Эмилю Фурманову в январе того года Багрицкий пишет: «Милый Миля! Я вообще никогда не пишу писем, и поэтому мое письмо будет кратким. О себе писать нечего. Живу так же одиноко, как в Одессе. Птицы, стихи и всё. Написал одну новую вещь – “Устина”, будет в февральской книжке “Молодой гвардии”. Пишу вторую вещь – поэму о махновце, которая нигде не будет напечатана». И действительно, много позже, в 1949 году, поэма Багрицкого за отражение в ней трагедии украинского крестьянина, обманутого всеми режимами, была расценена как клевета на украинский народ. А через несколько лет, в период «борьбы с космополитизмом», критик Анатолий Тарасенков объявил «Думу про Опанаса» сионистским произведением.

Немало споров вызывала и опубликованная уже после смерти поэта поэма Багрицкого «Февраль». Многие антисемитски настроенные критики писали, что герой «Февраля», молодой еврей, насилующий свою гимназическую любовь, которая стала проституткой, в этом действе совершает насилие над всей Россией в качестве мести за позор «бездомных предков».

Но до этой критики было еще далеко, и имидж Багрицкого как советского поэта выдерживался властями неукоснительно. Как и Маяковский, в 1930 году он был принят в Российскую ассоциацию пролетарских писателей и даже одарен квартирой. В эту квартиру к нему толпами ходили молодые писатели и поэты, знавшие о доброте Багрицкого и зачитывавшие ему свои произведения. Не умея отказать в аудиенции напрямую, говорят, он даже вывешивал объявление на дверях: «Никого дома нет!», или говорил по телефону женским голосом. Ничего не помогало – перед ним вновь сидел новый будущий поэт, и он вновь внимательно слушал его. Нужно сказать, что путевкой в жизнь ему обязан не один поэт того времени, и многие могли заявить подобно Александру Твардовскому: «поэма моя, выпущенная по рекомендации очень благожелательного к молодым Эд. Багрицкого, встречена была в печати, в общем, положительно».

Но до этой критики было еще далеко, и имидж Багрицкого как советского поэта выдерживался властями неукоснительно. Как и Маяковский, в 1930 году он был принят в Российскую ассоциацию пролетарских писателей и даже одарен квартирой. В эту квартиру к нему толпами ходили молодые писатели и поэты, знавшие о доброте Багрицкого и зачитывавшие ему свои произведения. Не умея отказать в аудиенции напрямую, говорят, он даже вывешивал объявление на дверях: «Никого дома нет!», или говорил по телефону женским голосом. Ничего не помогало – перед ним вновь сидел новый будущий поэт, и он вновь внимательно слушал его. Нужно сказать, что путевкой в жизнь ему обязан не один поэт того времени, и многие могли заявить подобно Александру Твардовскому: «поэма моя, выпущенная по рекомендации очень благожелательного к молодым Эд. Багрицкого, встречена была в печати, в общем, положительно».

Причем эту благожелательность у Багрицкого можно было встретить всегда, несмотря на его частые проблемы со здоровьем. С девятилетнего возраста он был подвержен тяжелейшей форме бронхиальной астмы, очередного обострения которой он не перенес, уйдя из жизни в 38 лет.

Порой можно услышать обвинения в его адрес, что в отличие от Мандельштама, Ахматовой и Пастернака, он не только не противостоял коммунистическим догмам, но и восхвалял их. Возможно, и так, но у многих, испытавших репрессии, на этапе становления тоже были строки восхищения властью, сменившиеся негодованием лишь со временем. До этого времени тотальных репрессий и борьбы с космополитизмом Багрицкий просто не дожил, оставшись поэтом своего времени, человеком своей эпохи. В список своих самых близких поэтов Багрицкого включал Иосиф Бродский, а писатель Исаак Бабель часто говорил, что в светлом будущем все будут «состоять из одесситов – умных, верных и веселых, похожих на Багрицкого».