Общество

Еврейский волкодав

Сумерки приносили Одессе налёты, убийства и ограбления...

14.04.2020

Кусочек мацы

Эту историю раввин Хаим Познер слышал от своей бабушки, детство которой пришлось на послевоенные годы.

– Великая Отечественная война, – рассказывает он, – осталась позади, но время было голодное: все продукты выдавались только по карточкам. Однако мой прадед старался, несмотря на все лишения, соблюдать еврейские традиции, и за две недели до Песаха сумел раздобыть мацу.

Принес он мацу еще теплой – в большой белой наволочке – и стал искать надежное место, где бы припрятать это огромное богатство от жадных глаз соседей по коммунальной квартире и от снующих по полу и кухонным шкафам мышей. В конце концов прадед спрятал мацу на верхней полке платяного шкафа – туда мыши точно добраться не могли. Единственное, чего он не заметил – так это моей бабушки, которая тогда была еще маленькой девочкой: она вместе с братом и сестрой во все шесть своих глаз следили за тем, куда же отец положит мацу.

Детские сады в то послевоенное время ещё толком не заработали, и уходя на работу на целый день, взрослые оставляли двоих младших детей на старшего, которому вот-вот должно было исполниться восемь лет. А в качестве обеда им оставляли пару картофелин да по куску хлеба на каждого. Понятно, что такой провизии растущим организмам не хватало и, если называть вещи своими именами, они попросту голодали.

Потому едва за взрослыми закрывалась дверь, как они мигом уничтожали оставленные им картофель и хлеб. А затем до вечера валялись на кровати и сочиняли разные истории о том, как они попали в чудесное место, где много-много хлеба и есть его можно сколько хочешь!

Понятно, что от этих историй лишь еще больше сводило животы, и вскоре дети вспомнили, как прадед что-то припрятал в платяном шкафу. Шкаф, надо сказать, был высоким, а дети маленькими, но до верхней полки они все-таки добрались. Открыли наволочку – и увидели там сразу несколько листов мацы, которых, как наивно думал прадед, должно было хватить на весь Песах.

Дальше дети держали совет и решили, что если от каждого листа мацы отломить небольшой кусочек, то взрослые ничего не заметят. Так они и сделали, и у них начались именины сердца.

Думается, читатель уже догадался о том, что было дальше. На следующий день дети решили отломить еще по кусочку от каждого листика мацы, затем – ещё по кусочку, так что, когда пришло время Песаха и прадед полез в шкаф за мацой, там осталось всего три жалких куска – каждый величиной с ладонь.

Дети дрожали от страха в ожидании наказания, но прадед лишь с улыбкой сказал: «Хорошо, что в праздник каждому по маленькому кусочку хватит». Правда, весь Песах 1946 года мы ели только картошку.

Однако даже эта послевоенная и грустная, на первый взгляд, история кажется образцом благополучия на фоне того, как приходилось евреям праздновать Песах несколькими годами ранее – в концлагерях.

Кандидат на расстрел

Скончавшийся в прошлом году раввин Нисан Менгель, прошедший через один из гитлеровских лагерей, вспоминал:

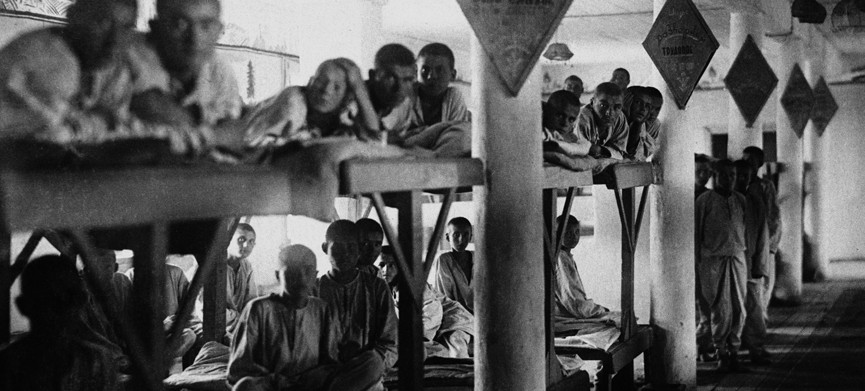

– Как-то по лагерю пронесся слух, что сегодня вечером начинается Песах. Не могу сказать, откуда точно это стало известно, поскольку календарей ни у кого не было: по прибытии в лагерь у нас отобрали абсолютно все вещи. Да и никакой связи с внешним миром у нас тоже не было. Но, видимо, кто-то из заключенных тайно вёл в лагере счет дням.

Когда весть о Песахе дошла до нашего барака, в котором находилось больше тысячи человек, было решено как-то отпраздновать. Мацы у нас, разумеется, не было, но зато «марора» – горечи – было более чем достаточно. И мы решили, как стемнеет, собраться все вместе и начать читать по памяти Пасхальную Агаду – каждый ту часть, которую лучше всего помнит.

Мне было тогда десять лет, и я задавал четыре знаменитых вопроса Пасхальной Агады – сначала на идише, а затем на иврите – и весь барак мне хором отвечал. Несмотря на страшные условия, это был для нас момент невероятного духовного подъёма. Но как только мы хором запели: «Рабами были мы у фараона в Египте, а Г-сподь Всемогущий вывел нас оттуда на свободу могущей дланью и рукой простертой», как в барак ввалились эсэсовцы. «Что здесь происходит?! – завопил офицер. – Ну-ка живо все по койкам и умолкли! А то расстреляю!»

Мы знали, что это – не пустые слова. Я, прихлопывая рукой комара, испытываю больше мук совести, нежели эсэсовец, убивавший еврея. За день до того на моих глазах расстреляли группу из десятка евреев, решившихся собраться для коллективной молитвы. Так что мы улеглись по койкам, но как только офицер вышел, всё продолжилось снова. Мы пели, лёжа в темноте, испытывая невероятную гамму чувств. Но эсэсовцы, конечно же, опять прибежали, стали кричать и грозить, но на удивление – никого не тронули.

И вот о чем я сегодня думаю: ведь значительную часть евреев в нашем бараке составляли вполне себе светские люди, давно отошедшие от традиционного иудейского образа жизни, но все они продолжали петь, прекрасно осознавая, что становятся тем самым кандидатом на расстрел. Эти люди рисковали жизнью, но продолжали петь. А значит, хоть физически мы еще были рабами нацистов, но наши души были в тот миг абсолютно свободны.